こんにちは、リハビリテーション科スタッフです。

最近気温も段々と涼しくなりなにかと外出する機会が増えてくる季節となりました。

今回のスタッフブログでは「杖の合わせ方」について紹介します。

【杖について知ろう!!~杖の合わせ方編~】

1. 高さは3種類の合わせ方があります。

- ①床面から足のつけ根(大転子)までの長さ

- ②肘を30度曲げた状態で、杖がちょうど床につく位置

- ③腕を垂直に降ろした時の手首(とう骨茎状突起)高さ

2. 持ち手は利き手で持つと安定します。

持ち手は利き手で持つと安定します。

ただし、片方の足に痛みや筋力低下がある場合は、そうではない方の足側の手で持ちます。

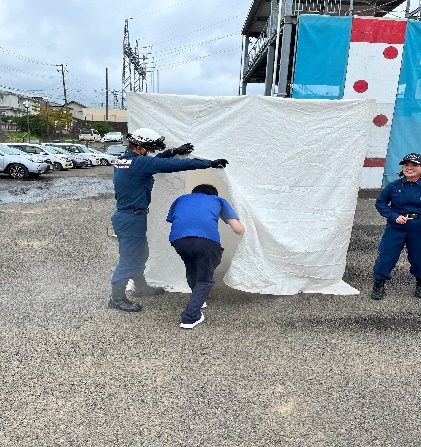

3. グリップは短い方を進行方向へ向け、短い方を人差し指と中指の間に杖の棒がくるように握ります。

グリップは短い方を進行方向へ向け、短い方を人差し指と中指の間に杖の棒がくるように握ります。

以下の写真を参考にしてみて下さい。

体に合った杖に出会うことができれば安全に歩くことが可能となり、更にそれらが自信に繋がり、活力も体力も良い状態に保つことができます。

今は杖の種類が豊富で、デザイン性の良い物も沢山あります。

記載内容を参考に体に合った自分らしい杖を探してみてください。